螺絲釘對應的英文單詞是Screw. 這個單詞(cí)在近幾百年詞義發生了比較大的變化,至少在1725年,它是“交配”的意思。除了名(míng)字裏(lǐ)有學問(wèn),小小的螺絲釘從被發明到被規定為順時針擰緊、逆時針鬆開,經曆了(le)幾千年的時間。

螺絲釘(dìng)它怎麽就(jiù)非得順時針擰緊?

柏拉圖的朋友發明了螺釘。

六種最(zuì)簡單的機械工具是:螺絲釘、傾斜麵(miàn)、杠杆、滑輪、楔子、輪子、輪軸。

螺釘位列六大簡單機械之中,但說穿了也不過是一個軸心與圍繞著(zhe)它蜿(wān)蜒而上的傾斜平麵。時至(zhì)今日,螺(luó)釘已經發展出了標準的(de)尺寸(cùn)。使用螺釘的典型方法是用順時針(zhēn)的旋轉來擰緊它(tā)(與之相對,用逆時針的旋轉來擰鬆)。

順(shùn)時針擰緊主要由右撇子決定的

然而,由於發明(míng)之初的螺絲釘皆為人(rén)工打造,其螺絲的細密程度並不(bú)一致,往往由工匠的個人喜好決定(dìng)。

到了16世紀中(zhōng)期,法國宮廷工程師Jaques Besson發明了可以切割成螺絲的車床,後來這種技(jì)術花了100年的時間得以推廣。英國人Henry Maudsley於1797年發明了現代車床,有了它,螺紋的精細程度(dù)顯著提高。盡管如此,螺絲的大小(xiǎo)及細密程度依(yī)舊沒有統一標準。

這種情況於1841年得到改變(biàn)。Maudsley的徒弟(dì)Joseph Whitworth向市政工程師學會遞交了一篇(piān)文章(zhāng),呼籲統螺絲型(xíng)號一體(tǐ)化。他提了兩點建議:

1、螺釘螺紋的傾角應該以55°為標準;

2、不考(kǎo)慮螺絲的直(zhí)徑,每(měi)英尺的絲數應該采取一(yī)定(dìng)的標準。

螺釘雖小,早期需要(yào)n種機床和n+1種刀具製成

早期的螺釘不容易製造,因為其生產過程“需要三種刀具兩種(zhǒng)機床”。

為了解決英式標準(zhǔn)的生產製造問題,美國人William Sellers在1864年發明了一種(zhǒng)平頂平跟的螺紋,這點小小的改變讓螺(luó)絲釘製造起來隻需要一種刀具和機床。更快捷、更簡單、也更便宜。

Sellers螺絲(sī)釘的螺紋在美國流行起來,並且很快成(chéng)為美國鐵路公司的應用標準。

螺栓連接件的特性(xìng)

擰緊過(guò)程的主要變量:

(1)扭矩(T):所施加的擰緊動力矩,單位牛米(mǐ)(Nm);

(2)夾緊力(F):連接體間的實際軸向夾(壓)緊大小,單(dān)位牛(N);

(3)摩擦係數(U):螺栓頭、螺紋副中等(děng)所消耗的扭矩係(xì)數;

(4)轉角(A):基於一定的扭矩作用下,使螺栓再產生一定的(de)軸向伸長量或連接件被壓縮而需要轉過的螺紋角度。

螺栓(shuān)擰緊的控製(zhì)方法1. 扭矩控製(zhì)法

定義:當擰緊扭矩達到某一設定的控製(zhì)扭矩時,立即停(tíng)止擰緊的控製方法。

優點:控製(zhì)係(xì)統簡單、直接,易於用扭矩傳感器或高(gāo)精(jīng)度扭矩扳手來檢查擰緊的質量。

缺點:控製精(jīng)度不高(預緊力誤差±25%左右),也不能(néng)充(chōng)分利用材料(liào)的潛力。

2. 扭矩-轉角控製(zhì)法

定義:先把螺(luó)栓擰到一個(gè)不大的扭矩後,再從此點開始(shǐ),擰一個規(guī)定(dìng)的轉角(jiǎo)的(de)控製(zhì)方法。

優(yōu)點:螺栓軸向預緊力精度較高(±15%),可以獲得較大的軸向預緊力,且數值可集中分布在平均值(zhí)附近。

缺點:控製(zhì)係統較複雜,要測量扭矩和轉(zhuǎn)角(jiǎo)兩個參數(shù);且質檢部(bù)門也不易找出適當的方法對擰緊結(jié)果進行檢查。

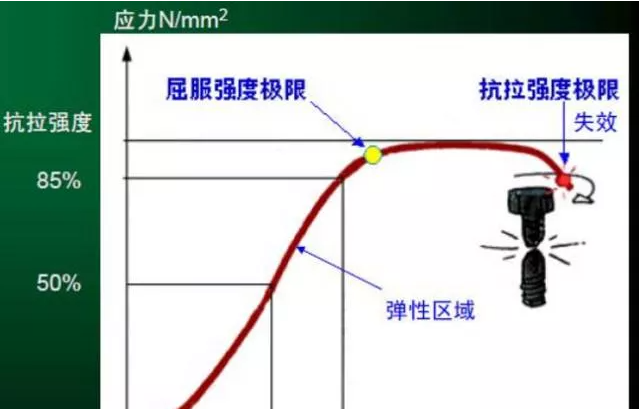

3. 屈服點控製法

定義:把螺栓(shuān)擰(nǐng)緊(jǐn)到屈服點後,停止擰緊的一種方法。

優點:擰緊精度非常高,預緊力誤差可(kě)以控製(zhì)在±8%以內;但(dàn)其精度主要取決於螺(luó)栓本身的(de)屈服強度。

缺點:擰緊過程需要對扭矩和轉角曲線(xiàn)的斜率進行動態的、連續的計算和判斷,控(kòng)製係(xì)統的(de)實時性(xìng)、運算速度等都有較高的(de)要求。